ステークホルダーエンゲージメント

持続可能な企業であり続けるためには、多様なステークホルダーからの期待や要請に応えて社会的責任を果たし、良好な関係を築き続けることが必要不可欠であるとの考えに基づき、適時適切な情報開示やステークホルダーとのコミュニケーションを促進しています。今後も、ステークホルダーから寄せられるご意見やご要望をより一層経営に生かすよう努めるとともに、企業にとって最大の資本である従業員が生き生きと働くことができるよう、人的資本経営をさらに推進していきます。

| ステークホルダー | ステークホルダーの関心事項 | 2024年度実績 | 参照 |

従業員 |

|

|

|

グループ会社 |

|

|

|

株主・投資家 |

|

●IR活動実績

|

|

ユーザー・お取引先 |

|

●セメント製造プロセスにおけるCO2排出削減の取り組み ●コンプライアンス基本方針・反贈賄基本方針に基づいた事業活動 ●産業界、地域社会との資源循環 ●廃掃法に基づく国内直轄6工場の維持管理情報の開示:毎月 ●全社環境マネジメントシステム(工場、本社、支店、中央研究所を含む)によるISO14001の取得 ●ISO9001の取得:国内100%、海外ではISOを主流とする国のセメント製造事業所では100% ●各種ユーザー会

|

|

地域社会 |

|

●地域社会とのエンゲージメント実績[2,665件]

|

|

GCCA |

|

|

従業員

田浦社長は2024年の就任以来、工場・支店・営業所・子会社等、地方の事業所を回り会社方針の説明を行っています。2024年度は27か所回り、2025年度も再度全国で同様の方針説明を行っています。

関西四国支店における会社方針説明

2025年7月、田浦社長と吉良専務が関西四国支店大阪オフィスを訪れ、従業員に会社方針説明を行いました。田浦社長は、中期経営計画の進捗と今後の目標、価格維持の理論的背景説明と心構え、世界のセメント産業の動向、温室効果ガスにまつわる世間動向などにつき、具体的事象をふまえて語りました。その後の質疑では、方針説明に関する質問のほか、「仕事を楽しくする方法」「20代でやっておくべきこと」「過去最も大変だった経験」などの質問についても答えました。同支店高松オフィスに勤務する従業員もリモートで参加しました。

従業員の感想

社長の訓示では、国内セメント需要が減少する中で適正価格を維持しながら、産業廃棄物や副産物の受け入れといった社会的責任を果たす重要性が強調され、大変印象に残りました。また、適正価格の実現においては、中期経営計画の達成に向け「シェアより収益を重視し、価格が下がらないように頑張ってほしい」との明確な方針が示され、個人的にも今後の業務の方向性がはっきりしたと感じました。支店勤務者として、「セメントだけではなく骨材や産業廃棄物処理も行うトータルソリューションを提供」できる会社であることをアピールし、支店一丸となって収益向上に向け努力したいと感じました。

上磯工場における会社方針説明

2025年8月、田浦社長と川辺常務が上磯工場を訪れ、会社方針の説明を行いました。田浦社長は従業員に、セメント産業の今後、安全の重要性、日本の将来のセメント需要予測、激甚災害対応という当社の使命、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の重要性、グリーン・トランスフォーメーション(GX)に向けた当社取り組みとその意義について熱弁を振るいました。その後、「若手従業員の離職対策は」「事業多角化についての考え方」「当社広報戦略」などの会社方針に関する質問のほか、「新入従業員が身につけるべき知識は」などの質問に答えました。

従業員の感想

田浦社長と川辺常務が来場し、会社方針・戦略について説明を受けました。二人に共通した内容として、安全が何より重要であるとの話がありました。安全がすべてに優先するという考え方は、工場では日ごろより再三強調されていることですが、会社トップもまったく同じ考えを持っているということが今回再確認できました。社長からは、北海道のセメントの歴史、現在の需要・価格動向、そしてその中における上磯工場の位置づけ、重要性についての話もありました。自分の職場の会社内、セメント産業内における位置づけを俯瞰的に見て、日々の業務がどのような大きな流れの中で行われているのかのイメージを具体的に頭に浮かべることができました。工場におけるDX推進の方向性と未来の工場の姿についても具体的に語られました。工場での働き方も今後変化していくだろうことが想像され、身につけるべきスキルもあらためて考えることが必要であると感じました。

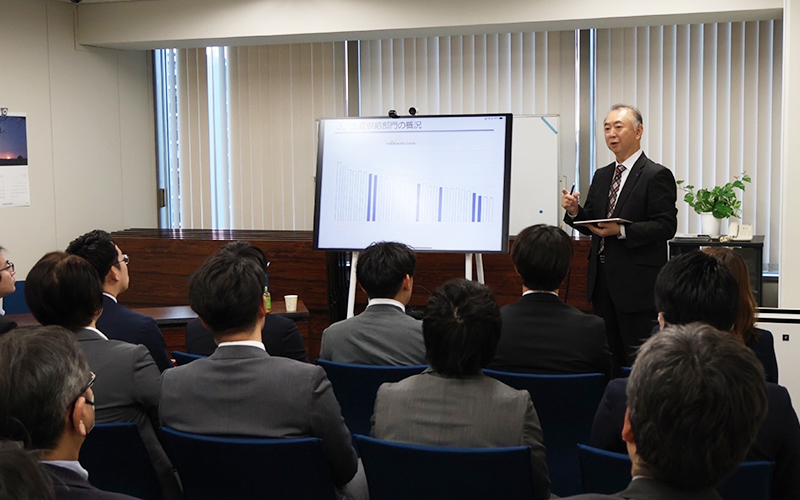

2025年4月より、「役員と語る会」として、常務以上の役員が全国の事業所を訪れて従業員と直接語り合うイベントを順次開催しています。

経営陣の考えを直接伝えることで従業員の努力・やる気のベクトルを揃え事業戦略の推進力を高めるとともに、経営者と直接接することで、経営戦略の解説はもちろん、普段会うことの少ない経営者の人となりを知ってもらう、経営者、ひいては会社に対する親近感を覚えてもらうことなどを目的としています。一方で経営者にとっても、製造販売の最前線の実情を確認する貴重な機会となっています。今年の「語る会」は、講話・質疑・懇親会(工場はノンアルコール)の三部構成で各事業所で開催しています。

以下では「語る会」の様子を、経営陣がその他の機会で事業所を訪れ従業員と対話をした際の様子も含め紹介します。

不死原会長 in 中国支店

2025年9月、広島市にある中国支店で、不死原会長と語る会が開かれました。会長は、自身の現場経験を基に、価格維持の重要性、多様な経験を通じ現場起点で業務を理解することの大切さ、温室効果ガスをめぐる政策動向と関連投資・技術開発等につき、震災対応や福島での循環型農業などの具体事例を交えて解説しました。その後、「会長職に就く秘訣」「大きな失敗の乗り越え方」「若手へのアドバイス」などの質問に答えました。その後懇親会が開かれ、近傍の関係会社を含む従業員とざっくばらんに語り合い交流を深めました。不死原会長はこの機会に北九州や山口県の当社グループ関連施設を精力的に回りました。

従業員の感想

不死原会長の講演では、入社から会長就任までの経験について聞きました。その中でも特筆すべきは、50歳になるまでの約27年間の経歴のうち20年以上を地方で勤務していた点です。会長はその間、多様な方々との交流を通じて、幅広い知識や情報を得たと語っていました。さらに、支店勤務は、資源・環境・セメント事業など、多様な分野の専門家が集う場であり、太平洋セメント社の縮図ともいえる環境であったとのことです。そうした場において、「この分野はどのようになっているのか」と問いかけながら対話を重ねることで多くの気づきや学びが得られると述べていました。私自身も、業務において周囲との対話を通じて、知見の深化に努めたいと感じました。

朝倉副社長 in 研究開発本部

2025年6月、地方事業所での「役員と語る会」をコロナ以後久し振りに復活させるにあたり、朝倉副社長が先頭を切って佐倉市の研究開発本部を訪れ、従業員との対話に臨みました。最初の講話では、自身の職歴に即して、それぞれの職場の様子や自身がそこで身につけたことを語るとともに、研究開発部門に望む研究業務のあり方について述べました。質疑では、「従業員に求める人材像、スキルは」「成長する若手従業員に一致するスキルは」「日本人が海外で活躍するために必要なことは」「会社取り組みのPRについての考え方」などの質問に答えました。その後食堂で懇親会が開かれ、朝倉副社長は各テーブルを回りながら多くの従業員と交流しました。

従業員の感想

研究開発本部での役員と語る会では、朝倉副社長のこれまでの経験について話を聞きました。米国やベトナムなどの海外での経験についての話が特に印象的でした。海外のマーケットに進出していくために必要となるスキルや、現地の文化やビジネス慣習を尊重することが重要であるということを学びました。また、ファイナンスやマーケティングについての英語の授業を受けたり、英語でラジオを聞いたり、ロサンゼルスでは夜学にも通ったりと、これまで様々な努力を重ねていることが伝わってきました。朝倉副社長の仕事に対する姿勢として「勉強と努力」を重視し、自らのスキルを市場で評価する視点は、今後の私自身のキャリアにおいても大切な考え方だと感じました。

朝倉副社長 in 北海道支店

2025年9月、朝倉副社長が北海道支店を訪れ、およそ30名の従業員との対話に臨みました。講話では入社から執行役員就任までの職歴を中心に、各職場で特に印象的だったことやスキルアップの重要性などについて語りました。また、厳しい値上げへの交渉も含めて、よりよい会社にしていくために皆さんと力を合わせていきたいとの力強いメッセージが発信されました。質疑では、「仕事でずっと大切にしてきたこと」「会社の戦略を自分事としてとらえるには」「世界のセメント産業のリーダー像とは」「海外で活躍するために必要なスキルとは」といった質問に答えました。その後の懇親会では朝倉副社長が各テーブルを回り、ざっくばらんな会話を通じて多くの従業員と交流を深めました。

従業員の感想

社会人となってから今日まで、誰に対しても自分自身に対しても誠実であることを信条とし、どんな状況下にあってもやりたい仕事を求めてたゆまぬ自己研鑽を重ねてきたという話が、心に残りました。特に英語の勉強はライフワークのように日常生活に取り入れ、忙しい日々を過ごしながらも続けるための工夫と努力は、若い世代はもちろん全世代が大いに参考とすべきだと感じました。また、従業員の質問に共感を示し自身の若い時の経験に重ねて真摯に答える姿がとても印象的でした。従業員に会社の方針や戦略に対する理解を深めてもらうために、もっと対話を重ねていきたいというメッセージは出席者全員に届き、次の語る会への期待がふくらみました。

朝倉副社長 in 中部北陸支店(中部)

2025年11月、名古屋市の中部北陸支店で朝倉副社長の「語る会」が開催されました。講話では、入社以来の経歴やそこで得た経験について語り、工場勤務時代、出向、ロサンゼルスやベトナムでの海外勤務、経営者としての業務など、多様な経験を従業員と共有しました。その後質疑応答があり、人材定着の対策、海外での人間関係の築き方、海外での価格政策などについて従業員からの質問に丁寧に答えました。最後に懇親会が開かれ、中部北陸支店の多くの従業員と交流を深めました。

従業員の感想

中部北陸支店での朝倉副社長の語る会で特に印象に残っていることは「いつ会社を辞めても不幸にならないように、勉強して自分を磨いていってほしい。」という言葉です。朝倉副社長はこれまで多くの経験をしてきましたが、どのような環境に置かれても勉強を怠らず努力を重ねてきたことが伝わってきました。また講話を聞く中で、朝倉副社長が人間関係を大切にしていることを強く感じました。相手が求めていることを考え、相手を思いやって行動する姿勢は、今後社内外で人間関係を築いていくうえで私も見習いたいと思いました。

深見副社長 in 上磯工場

2025年10月、深見副社長は北海道北斗市にある上磯工場を訪れ、工場従業員及び子会社出向従業員と交流を深めました。講話では、化学系技術職として入社後、環境事業の部門へ異動されリサイクルやエコセメント推進に取り組み、さらには海外事業に関わっていった多彩なキャリアを語ると共に、その時々の日本情勢・世界情勢・セメント内需と絡めつつ、1980年代から始まった米国事業について、軽快かつ熱心に話されました。質疑応答では、経営に関して重要視していることや、社内のDX化に関する質問などが複数挙がりましたが、ご自身の経験に基づく考えも交えながら会社の方針・状況について回答しました。懇談会では各テーブルを回り、従業員と和やかに懇親を深めました。

従業員の感想

1985年以降の時代・経済の変化と、様々な数字と歴史を絡めた興味深いご講話でした。特に上磯工場と米国子会社のCPC社はそれぞれ135年の歴史があり、「セメントはしぶとい、生き残っていける事業」といった言葉が印象に残っています。国内セメント内需が落ち込んでいる中、なんとなく先行き不安感がありましたが、経営方針や好調である米国事業について詳細にお話いただいたことで安心感が生まれました。今一度自分たちの事業を振り返り、セメント産業が社会に貢献しているという誇りをもって、今後の業務に努めたいと思います。

松井専務 in 土佐事務所

2025年7月、松井専務が土佐事務所を訪れ、従業員との交流を深めました。講話では、自己紹介・ベトナム赴任経験を含む職歴とその時々での土佐事務所とのかかわり、現在の担当事業、職場の安全について、最後に会社業績などについて語りました。質疑ではべトナム赴任のいきさつや海外勤務と日本勤務の相違点などの質問に答えました。その後懇親会が開かれ、近傍の関係会社を含む従業員とざっくばらんに語り合い交流を深めました。松井専務は近傍関係会社施設等も精力的に視察しました。

従業員の感想

土佐事務所での松井取締役専務執行役員の講演のなかで、特に印象深かったのは、2001年のベトナム赴任に関する話です。現地はベトナム戦争や中越戦争を経た後で、社会も変化の途上にあり、当時の生活環境は日本人にとっては家族をともなって赴任するという決断は容易ではなかったそうです。それにもかかわらず、家族の支えを受けながら、ギソン工場の立ち上げに尽力したとのことです。本講演を通じて、海外赴任にともなう様々な困難を乗り越える過程で得られる成長や経験は、個人だけでなく家族全体にとってもかけがえのないものであり、その実現には家族の支えが欠かせないことをあらためて実感しました。

松井専務 in 東京支店

2025年8月、松井専務が東京支店を訪れ、従業員との対話に臨みました。講話では、自己紹介・職歴、役員となってからの担当部門について述べたのち、直近の会社状況について、全国のセメント市況、海外部門の業績や今後の見込み、混合材に関する戦略などについて語りました。質疑では「役員のIT活用状況は」「同職場での離職者を出さないためには」などの質問に具体的ノウハウを示すなどしつつ回答しました。その後行われた懇親会でも引き続き従業員との交流に努めました。

従業員の感想

毎年行われている従業員エンゲージメント調査についての話が印象に残りました。この調査は、自問自答できる質問がいくつかあると話しており、例を挙げていました。例えば「あなたの意見を職場の仲間が耳を傾けますか?」は「あなたは職場の仲間の意見に耳を傾けていますか?」に置き換えられるということです。従業員エンゲージメント調査は、自身の日ごろの行いを省みさせてくれる大切な役割も果たしているのだと気づきました。今後、この調査に取り組む際は、自分は周りにどう接しているかをふり返りながら回答をすることを心がけます。このプロセスを通じて、職場環境の改善に貢献していきたいです。

松井専務 in 埼玉工場

2025年9月、松井専務による「語る会」が埼玉工場で開催されました。講話では、自己紹介から始まり、2010年に実施した「事業構造改革」を担当したこと、40年の経歴のうち32年間はセメント以外の事業に携わり、色々なキャリアを積んできたことなどについて述べたのち、安全衛生、国内のセメント市況、リサイクル事業戦略、について語られました。特に埼玉工場は2年連続無災害であり、安全のモデル工場として引き続き頑張ってほしいとの強いメッセージが発信されました。質疑では「海外現地従業員とのコミュニケーションの取り方」「キャリア形成する上での心構え」などの質問に答えました。その後の懇親会では各テーブルを回りながら、多くの従業員と交流を深めました。

従業員の感想

当工場が2年連続無災害を達成したことを受け、「安全のモデル工場として引き続き頑張ってほしい」との話が印象に残りました。セメント工場はセメントの生産のみならず廃棄物・副産物受入も重要な使命であり、安全操業を確保するためにヒヤリハット活動やKYT(危険予知訓練)を実践することの重要性を再認識することができました。また、健康経営推進の一環として実施しているウォーキングイベントも話題に上りましたが、その中で他工場の参加率が伸びているということを聞き、当工場の一員としても積極的に参加し更なる健康保持と増進に努めたいと思いました。

吉良専務 in 藤原工場

2025年10月、吉良専務が藤原工場を訪れ従業員と「語る会」を実施しました。講話の中では、セメント営業畑を歩んだ自身の経歴、近年のセメントの価格改定と内需の状況、輸送の合理化、カーボンニュートラル対応としての高炉セメントC種の販売、セメント事業本部の業務内容などについて、工場と営業の立場の橋渡しをすべくわかりやすく語りました。その後、顧客との交渉の苦労や、業界の動き、セメント内需低下を食い止めるポイント、期待される人材像、離職防止などについて、活発な質疑が行われました。終了後には工場従業員とテーブルを囲み、和やかに懇談を行いました。

従業員の感想

普段接することのない営業担当の役員と直接対話ができたことは、貴重な経験となりました。例えばエネルギー価格の高騰といった危機的な状況の中で、苦労と工夫をしながら過去に例のない大きさの価格改訂を行ったことを、その背景を含めわかりやすく説明を受けましたが、営業の方の具体的な仕事内容を知ることもでき、製品を製造する立場として営業部門との一体感を感じるきっかけとなったと思います。一方で需要構造の変化や人手不足といった根本的課題は短期間で解消できるものではなく、現場も経営も一体となった中長期的な取り組みが必要だと痛感しました。今回得た知見を日々の業務で意識し改善につなげたいと考えます。

伴常務 in 東北支店

2025年7月、伴常務が仙台市にある東北支店を訪れ、従業員と対話しました。本社のいくつかの部門、支店、出向した生コン会社で学んだことなどを、豊かなエピソードを交えながら語りました。その後、当社の今後の課題やあるべき方向性などを自分の言葉で率直に語りました。質疑では、「業界再編への考え」「今後の採用の方針」「海外の会計基準」「投資判断の基準」などの質問が出ました。最後に懇親会が行われ、そこでも支店従業員と交流を深めました。

従業員の感想

東北支店での役員と語る会では、伴常務の多様な経験や仕事における経理財務視点での考え方について話を聞きました。特に印象に残ったのは、機会の取捨選択や判断基準についての考え方です。仕事をする中で判断を求められる場面は多く、その際に経理や財務の知識が重要になると学びました。過去の実績や目標値を分析することで、より正確な判断ができるようになるのだと思います。伴常務のように様々な知識や経験を積むことで、会社に必要なことを理解し、重要な判断ができるようになるのだと感じました。私自身も今後の経験を通じて、多くのことを吸収し、より広い視野を持つことができるよう努めていきたいと思います。

伴常務 in 関西四国支店(四国)

2025年9月、伴常務が関西四国支店(四国)を訪れ、従業員と交流しました。初めに伴常務の講話があり、職歴やその時々に起こった印象深い出来事について話した後、「PBRを上げる」「知名度向上」といった当社の今後の課題や目標について説明しました。質疑応答では「数字を読む力を鍛える方法」「簿記以外でお勧めの資格はあるか」等、経理部担当である伴常務向けならではの質問が挙がりました。その後、懇親会でのオープンな雰囲気のなか従業員との会話を通じて交流を深めました。

従業員の感想

講話の中で特に印象に残ったのは、「(自分は)経理に向いていないと思っているが、それなりにやってきてよかった」という伴常務の言葉です。入社当初から現在まで経理に携わってきた伴常務だからこそ、その言葉には深い重みを感じました。また、この一言から、仕事を続けていく中でこそ身に着く力というものもあるのだろうと思いました。それだけではなく、周囲から求められる役割を担うことで自分でも気づかなかった適性に出会えることもある、と気づきました。自分の仕事に迷いが生じたときほど、この言葉を思い出したいです。今後も日々の業務と誠実に向き合い、「続けてきてよかった」と思える経験を重ねながら成長していきたいと思います。

高野常務 in 大船渡工場

2025年7月の大船渡工場での「語る会」には高野常務が登壇しました。自己紹介、経歴、大船渡工場とのかかわりなどについて話した後、自身の担当である研究開発部門について、体制・重点実施項目・人材育成方針、そして、工場との連携が重要であること、工場操業に関する今後の研究の方向性などにつき力強く語りました。その後「社内での協力を引き出すコツ」「頼りになる人材になるには」「工場未経験者との協業の仕方」などの質問が出され、活発な質疑が行われました。終了後には懇親会が開かれ、工場従業員と交流を深めました。

従業員の感想

「本日お話しすること」というタイトルで、職歴・経験、研究開発部門の紹介、工場との関係についてのプレゼン資料を準備し、従業員へ期待することについて分かりやすく丁寧に説明していました。その中で、自身の工場での現場経験から、研究開発において工場との連携の重要性について語っていました。工場の技術系スタッフと研究員が一緒に仕事をする場合にどのように取り組めばよいのかという質問には、「忙しい中で開発業務に協力してもらうには、工場で事業化できるということを分かってもらうことが重要で、その後の協力なり連携が非常に密となる」と回答していました。懇親会では、新入従業員を含む若手従業員とも積極的に意見交換することができ、大変貴重な時間となりました。

平田常務 in 関東支店

2025年8月、高崎市にある関東支店では平田常務の「語る会」が開かれました。鉱山や中国子会社など、入社以来の経歴をユーモアを交えて紹介した後、自身の担当である鉱山・資源事業部門の話題を中心に、鉱山の投資戦略、資源事業部門の営業戦略など、(セメント営業に特化された)関東支店の従業員は普段触れることの少ない耳新しい事柄について、平易な言葉で熱心に語りました。質疑では「営業体制の将来像」「海外子会社の鉱山」「鉱山における安全維持について」「マルチスキル化」などの質問に答えました。その後の懇親会でも従業員との交流を深めました。

従業員の感想

昨年の資源事業担当常務就任以来、資源営業部のある全支店を回り事業戦略の浸透を図ってきた平田常務でしたが、今回の「語る会」では、資源営業部のない関東支店を志願して訪問し、敢えて普段接することのない従業員と交流を図りに来訪されたとのこと、従業員に自分の経験や資源事業の戦略を理解してもらいたいという熱意が伝わってきました。中国の南京勤務時代に、異なる社会、異なる文化の中で働くことによって衝撃を覚えるとともに、次々起こる問題に対処する中で、ある時「これが仕事というものだ」と悟ったという話は、しかしどこまでも明るい常務の話しぶりとあわせ、困難があっても常に前向きに仕事をすることの大切さを教えてくれたように思います。鉱山はひとたび開発すれば大体100年分くらいの鉱量の規模になる、とのことで、今さらながら当社事業のスケールの大きさを感じました。

村上常務 in 熊谷工場

2025年7月、村上常務による「語る会」が熊谷工場で開かれました。自身の生い立ちに始まり、会社での経歴と経験、会社業績と担当である環境事業部門の取り組み、熊谷工場の役割などについて、軽妙な語り口で紹介しつつ経営陣の考え方を伝えました。質疑では、「外国人とのコミュニケーション」「転勤について」「価格改定の困難さ」「今従業員が共有すべきビジョン」などの質問に答えました。従業員からは、意思統一の重要性を意味する「同じ絵を見る」のフレーズに感銘を受けたとの声が異口同音に上がっていました。当日は田浦社長も同道し、同様に講話・質疑を行いました。

従業員の感想

「同じ絵を見てプレーする」という言葉が心に残りました。これは、工場を安全かつ安定して運営するために重要なポイントを、ラグビー日本代表キャプテンのリーチ・マイケル選手の言葉を引用して村上常務が説明した一節です。多様な個性や考え方を尊重し、従業員全員が共通の目標を持つことが工場の運営において不可欠であるとのメッセージは熊谷工場の従業員に深く響いたと思います。同じ絵を見るためには、日常的に積極的なコミュニケーションが必要です。お互いを尊重し合い、ともに成長できる環境を築いていくことが、より良い職場をつくる鍵だと考えています。

村上常務 in 中部北陸支店(北陸)

2025年10月、村上常務は金沢市にある中部北陸支店(北陸)を訪れ、支店従業員と交流を深めました。講話では、自身の出身や多彩な経歴、支店や出向先、ベトナムやタイでの経験や苦労など、親しみを感じさせる語り口で話しました。また今後の環境部門の戦略や会社として進めている取り組みなどを紹介し、「各部門は同じ目標を共有し、コミュニケーションを密にして一体感を持つことが重要」と、ラグビーに例えて各部門の役割分担と連携の重要性を説明しました。懇談会では支店従業員それぞれと対話し、時間ぎりぎりまで懇親を深めました。

従業員の感想

講話の経歴のなかで、資源事業や環境事業での経験、燃料を扱う合弁会社への出向、旧会社の合併、海外勤務での苦労など、新しい場所と人々の中での多彩な経験の話がありましたが、「新入社員の時の夢とは気づいたら全然違うことをやっていた」と笑顔で語っていたのが印象的で、どの場所でも楽しんできたことを感じました。技術職入社の場合、専門性を高めなければと肩を張りがちでしたが、新しい場所でも新たな視野と経験を得ればそれは強みになり、専門性だけを突き詰める道以外もあるということ改めて感じた機会でした。新しい場所・新しいことにチャレンジすることを恐れず、楽しんで業務に励むことを大切にしていきたいと感じました。

川辺常務 in 九州支店

2025年11月、川辺常務が九州支店を訪問し、従業員との「語る会」を開催しました。講話では当社の事業概況に加え、川辺常務が担当する生産設備部門、DX推進、C2SPキルン及びたまエコリニューアルプロジェクト、米国事業の状況について説明しました。特に生産稼働率の他社比較や、佐伯アッシュセンターにおけるフライアッシュ分級設備への投資など最近のトピックスをスライドでわかりやすく解説しました。続く質疑応答では、DX推進における「心の距離」の課題、石炭灰の将来見通し、リサイクル原料の動向などについて活発な議論が交わされ、終了後には懇親会を通じて従業員との交流を深めました。

従業員の感想

川辺常務の講話を通じ、セメント産業を取り巻く国内外の情勢と当社の進む方向性を改めて理解できました。特に、安全・品質・環境を確保した上で安定操業を実現することにより、多様な廃棄物・副産物を受け入れ、収益化につなげられるという説明には納得感がありました。さらに、DX推進ではユーザーとの心の距離が開かないよう配慮しつつ組織全体の底上げを図るという視点が重要であると感じました。

川辺常務 in 関西四国支店(関西)

2025年11月、川辺常務が大阪市の関西四国支店大阪オフィスを訪れ、今年度最後の役員と語る会が開催されました。川辺常務は近傍のセメント出荷基地(SS)や子会社の生コン工場、遊休地などの現場を精力的に回った後に支店入りし、講話では、会社の足元の業績とその背景、前日に発表された会社CMの話題や現下の課題について、手元のタブレットを操作して、事前に用意したスライドを大型モニターに反映させつつ熱心に語りました。特に、担当分野である生産部門の最新プロジェクトや社会における当社の役割、DXの推進、海外展開等について、国内営業現場の最前線である支店の従業員にとってはとかく疎くなりがちな分野についても詳しい説明がなされました。加えて、自身の出身や学生時代のバイク趣味、現在の余暇の過ごし方など、プライベートに関することについても話が出ました。講話終了後は、立食の懇親会が行われ、川辺常務は支店従業員と、硬軟取り混ぜた話題で懇親を深めました。最後は、同支店桜田セメント営業部長の音頭取りの下、終幕したばかりの2025年大阪・関西万博の公式キャラクターにちなんだ「ミャクミャク一本締め」で和やかに閉会となりました。

従業員の感想

川辺常務はセメント生産部門のトップらしく、当社の生産関連の様々なトピックにつき、具体的データを示しつつ、詳細に、かつ分かりやすく解説してくれました。普段断片的にしか聞かないプロジェクトの全体像や背景、また常務が様々な海外子会社の役員を兼任していることから、海外事業に関する最新情報や懸案課題についても、耳新しい多くの事柄を教えてくれました。

個人的には、生産部門の課題に触れる中で、「工場は地域とともにある」と実感を込めて語っていたのが大変印象に残りました。工場にいないとなかなか肌感覚では理解できない事柄ですが、工場経験も長い川辺常務にこうやって対面で伝えてもらうことで、工場運営の要諦の一端に触れることができたと感じました。その他、近年の売上高回復に貢献した営業部門の努力に対する感謝の言葉、更にはちょっとした言い回しの中にも、川辺常務の誠実な人柄を感じることができ、当社経営陣の人となりのようなものにも直接触れることができる貴重な機会となりました。

グループ会社

当社グループは、知識の共有、対話や交流の促進などを目的に、グループ内で定期的に様々な技術発表会や研修会を開催しています。従業員一人ひとりが社内外で通用する人材となるよう連携して取り組むことでグループの総合力を高め、企業価値向上の最大化を目指しています。

当社鉱業部とグループ会社(石灰石・採石事業所)は、鉱山採石部門のリーディングカンパニーとして、計画的かつ戦略的に技術研究、新技術開発を促進することを基本方針としています。この基本方針を基に、毎年、鉱山採石部門の新技術に関する取り組みを発表する「太平洋セメントグループ資源技術発表会」を開催しています。第26回発表会では、各事業所の若手技術者13名が、各事業所の抱える保安・環境・生産に関する課題の解決への取り組みを発表しました。優秀な取り組みとして、金賞には秩父太平洋セメント社、銀賞には三重太平洋鉱業社、銅賞には香春鉱業社がそれぞれ選ばれました。

金賞の秩父太平洋セメント社は「落石防護柵の強度検証」と題し報告しました。秩父太平洋セメント社では、鉱山の採掘作業に細心の注意を払い、万が一に備えて落石防護柵を設置するなど、安全対策を進めてきました。今回、落石防護柵の防護機能を十分に発揮させるために、柵の設計を見直し、その強度を向上させたことにより、鉱山全体の安全性をさらに高めた取り組みが評価されました。また、当発表会のほかにも、グループ会社と共同で、全鉱山QCC(品質管理サークル)・現場改善活動や技術者の技術的取り組みに関する定期報告会を開催しています。今後もサステナブルな技術者集団を形成すべく、一丸となって技術力の向上に努めていきます。

松下部長と取り組みを評価された受賞者(2024年度)

当社グループ従業員の知的財産リテラシーの向上を目的とした階層別研修を実施しています。知的財産の基礎を学ぶベーシック研修、若手技術者を対象とした特許明細書研修などの社内研修に加え、外部機関による研修も取り入れ、従業員の経験年数や専門性に応じて段階的に知識を習得できるよう、知的財産に関する研修体系を整備しています。

各種研修には、グループ会社からも多数の参加があり、グループ全体に啓発活動が広がっています。これらの研修では自社の権利保護の必要性に加え、他社の権利を尊重することの重要性についても啓発しています。

今後も、グループ全体への啓発活動を通じて、当社グループの知的財産マインドの向上に努めていきます。

(単位:名)

| 研修内容 | 当社 | グループ会社 | 合計 |

| ベーシック研修 | 34 | 50 | 84 |

| 特許明細書研修 | 11 | 28 | 39 |

| 外部研修 | 25 | 15 | 40 |

| 合計 | 70 | 93 | 163 |

2024年度 ベーシック研修

研究開発本部において2025年度の「太平洋セメントグループ技術発表会」を開催しました。本技術発表会は、研究開発本部とグループ会社との技術連携を促進し、新たなビジネス創出を目指す場として、コロナ禍をのぞき毎年開催しており、今回で24回目を迎えました。当日は、本社から不死原会長、田浦社長、役員席を含め74名、グループ会社21社から99名、総勢173名が参加しました。

本技術発表会は、口頭発表、ポスター発表、技術開発デモの3つのパートで構成されています。口頭発表では「太平洋グループの成長を支える技術開発の成果とカーボンニュートラルに向けた技術開発」をテーマとし、当社およびグループ会社12社から計12件の報告が行われました。

代表的なグループ連携事例として、CO2吸収・硬化セメント「カーボフィクス®セメント」では、2030年以前の社会実装を見据えたグループ各社との連携による試験施工や新規用途開発の進捗に加え、CO2吸収コンクリートという新たな市場創造に向けた取り組みが報告されました。また、気候変動にともなう激甚災害への対応技術については、技術カタログを整備し、当社グループの技術力を広く発信するとともに、屋久島町ゼロカーボンアイランド構想への協力の一環として、2025年12月の竣工を目指した試験施工の状況が示されました。さらに、国内の未利用資源を活用し、フッ化物製品と高性能ケイ酸肥料を同時に製造する独自技術の開発が紹介されました。これらは、いずれも新たな利益創出・価値提供につながる取り組みとして参加者から高い評価を得ました。これらの口頭発表に加え、技術開発デモおよびポスター発表では、各社の最新技術や製品が展示・実演され、参加者間で活発かつ有意義な意見交換が行われました。

最後に、田浦社長より、「グループ全体でイノベーションを促進し、社会課題の解決と利益に貢献する研究開発を進めてほしい」との総括がありました。この実現に向け、研究開発本部は、グループ連携を一層強化し、各社の総合力を結集した研究開発を推進するグループ総合研究所へと進化していきます。本技術発表会は、その取り組みを支える重要な場であり、今後も継続して開催していきます。

ポスター発表

口頭発表

当社グループ国際契約研修を対面とWebのハイブリッド形式で開催し、当社およびグループ会社従業員で100名を超える参加者がありました。本研修は、昨年実施した国際契約研修の参加者より特に要望が多かった「英文秘密保持契約書(NDA)」を題材に、NDAの構造・主要条項・審査時の着眼点・代替案を中心に説明しました。具体的な英文代替案を提示するなどし、実務ですぐに活用できる講義内容にしました。参加者からは「実務的で分かりやすかった」、「代替案も示され、大変参考になった」などのうれしい声が寄せられました。

法務部では、当社および国内外グループ会社に、より充実した法的サポートを実施するとともに各社の従業員の法律知識・スキル向上の一助となれるよう、これからも法務教育に力をいれていきます。

研修の様子

株主・投資家

当社は、株主・投資家の皆さまに当社事業等への理解を深めていただくために、適時・適正な情報開示に努めています。また、年2回の決算説明会や個別面談の実施、証券会社主催のIRカンファレンスへの参加、施設見学会の開催等を通じて、株主・投資家の皆さまとの積極的なコミュニケーションを図っています。いただいたご意見やご提言は、取締役会において経営層へ年間4回報告し、経営の改善に生かす取り組みにも注力しています。

| 区分 | 実績 | 当期の内容 | ||

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| 機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会 | 3回 | 2回 | 2回 | 社長および経理担当役員、事業部門長等が出席する決算説明会(Web同時配信)を年度決算、第2四半期の2回実施。 |

| 機関投資家・証券アナリストとの個別面談 | 164回 | 213回 | 271回 | IR担当部が中心になり個別に対話を実施。 ESGテーマ特化:20回 役員参加:48回 |

| (うち、国内機関投資家) | (62回) | (93回) | (95回) | |

| (うち、海外機関投資家) | (71回) | (95回) | (150回) | |

| (うち、証券会社) | (31回) | (25回) | (26回) | |

| 証券会社主催カンファレンス | 1回 | 2回 | 3回 | IR担当役員およびIR担当部が海外機関投資家向けカンファレンスに参加。 |

| 施設見学会 | - | 2回 | 4回 | 機関投資家、証券アナリストが参加する当社工場見学会を実施。 |

| その他の説明会 | - | - | 1回 | サステビリティ説明会 |

| 区分 | 内容 |

| 業績関連 |

|

| 中長期的な経営戦略 |

|

| ESG関連 |

|

| その他 |

|

| 区分 | 実績 | 内容 |

| 機関投資家・証券アナリストとの個別対話 | 4回 | 対話を通じて機関投資家等の関心が高かったテーマの質疑、意見等を報告。 |

| 機関投資家との議決権行使に関する対話 | 2回 | 議決権行使担当者との対話内容等を報告。 |

| その他 | 都度 | アナリストレポートの概要、予想株価等、大口株主の変動等を報告。 |

| 要望事項 | 対応内容 |

| カーボンニュートラル対応についての説明会の実施 | カーボンニュートラル対応を主テーマとするサステビリティ説明会を2025年3月に実施。 |

| 英文開示の充実化、タイムラグ解消 | 2024年度第3四半期決算より、決算情報と適時開示情報の英文同時開示を開始。 |

当社事業内容についてさらに理解を深めていただくために、機関投資家・アナリストの皆さま向けに施設見学会を開催しています。2024年度は工場や鉱山、カーボンニュートラル(以下、CN)実証試験設備の見学会などを計4回開催し、のべ25名が参加しました。

CN実証試験設備の見学会は、当社カバレッジアナリストを対象に実施し、太平洋マテリアル(社)小野田工場(山口県山陽小野田市)内にあるCO2回収型セメント製造プロセス(C2SPキルン)の実証試験設備を見学いただきました。

見学後は参加者からCN関連の質問が多く寄せられ、当社の取り組みについて理解を深めていただきました。

~IR戦略の取り組み~

当社は26中計においてIR戦略を策定し、株主・投資家の皆さまとのさらなる対話を通じて、当社理解の促進、資本コストの低減を図っております。

2024年度は対話の場の拡大に取り組み、海外で開催される証券会社主催カンファレンスへの参加や海外ロードショーを初めて実施し、経営層のIR面談機会を増やしました。また、サステナビリティ説明会を2025年3月に開催し、CNとサーキュラーエコノミーにテーマを絞って取り組みを説明しました。

ユーザー・お取引先

「顧客満足度の向上」を最重要課題と捉え、ユーザーのニーズに応える製品づくりを徹底しています。ユーザーから寄せられたご意見ならびにご要望の一つひとつに真摯に対応し、さらなる製品品質の改善と顧客満足度の向上に努めます。

当社製品だけでなく、グループ会社の製品についても品質保証体制の向上に取り組んでいます。各部門横断で活動を進め、重要課題の抽出や解決に組織的に取り組むことで太平洋ブランドへの信頼感と顧客満足度の向上に努めます。

当社ではセメントユーザーにおける事業の活性化、技術競争力の構築などを支援するため、各種ユーザー会・工業会を設立・運営しています。このうち、最大規模のユーザー会である「全国太平洋セメント生コン会」は、北海道から九州まで10地区で構成され、様々な活動を行っています。技術的な取り組みとしては、技術懇談会・発表会の開催、地区事情にあわせた特定テーマ活動のほか、コンクリート技士・主任技士・診断士の資格取得支援に注力しています。

生コン会のほか、プレキャストコンクリート製品会社間の相互発展を目的として「太平洋セメント舗装ブロック工業会」、「スプリットン工業会」などを設立して積極的な技術支援を行っています。今後もユーザーの皆さまにとって有意義な支援活動を推進していきます。

| 地区 | 内容 |

| 北海道 | プラントメンテナンスと安全衛生 |

| 東北 | 苦情クレーム対応 労働災害と企業責任 |

| 東京 | 太平洋セメント熊谷工場見学会 |

| 関東 | 安全に関するコンクリートフォーラムの開催 |

| 北陸 | 敦賀セメント工場見学 |

| 中部 | JERA park HEKINAN(碧南)および INAX ライブミュージアム(常滑)見学 |

| 関西 | 生コン基礎資料調査とモデル基礎資料の作成 |

| 四国 | 生コンプラントの設備担当者向け研修会 |

| 中国 | 舗装コンクリートの強度管理の合理化に関する検討 |

| 九州 | 「生コン工場における安全衛生管理規定および安全作業標準モデル」の作成 |

太平洋セメント舗装ブロック工業会は2003年の設立以来、コンクリート舗装ブロックの製造・施工技術に関する情報交換や新製品・新技術の開発を通じて、ブロック舗装の普及を目指すとともに、社会に貢献することを目的として継続的に活動を実施しています。

近年は舗装ブロックの施工量を維持・拡大するための労働力不足が喫緊の課題となっていることから、施工の省力化や生産性の向上への早期対応が求められています。当工業会では、このような課題を解決するため、機械化施工の普及やブロック舗装の生産性向上を目指し、機械施工見学会の実施など全国の会員各社と協力した取り組みを進めています。

今後も、精力的にブロック舗装の適用拡大および普及活動を展開し、顧客満足度の向上に努めます。

ドイツ製のインターロッキングブロック専用敷設マシン

機械施工見学会の様子

地域社会

当社グループは、国内外の事業拠点のある地域において社会的責任を果たすことで、社会・環境価値を創出し、持続可能な社会と事業の持続的な発展に寄与できると考えています。地域社会との積極的なコミュニケーションを通じてニーズや課題を把握し、当社グループの事業特性を生かした貢献を行うことで、地域社会との信頼関係を築き、ともに成長していくことを目指しています。

| 活動項目 | 年間実施回数(回) | のべ参加人数(名) | 活動事例 |

| 地球環境保全活動 | 1,409 | 3,073 | 住民説明会、環境報告会、環境モニター制度、清掃活動、森林や地域の自然保護活動 |

| 地域文化・交流の活性化 | 1,016 | 5,083 | 工場・鉱山見学、施設開放、イベントの主催・参加・協力 |

| 地域の発展 | 111 | 2,875 | 資材の提供・重機の貸出、地域医療支援、地域産業振興の支援、防災活動 |

| 教育・人材育成 | 103 | 2,628 | 奨学金制度、技術者養成、インターンシップ・職場体験 |

| 災害支援 | 11 | 25 | 救助活動協力 |

| その他 | 15 | 448 | 献血協力 |

工場内秋葉神社の開放

(上磯工場)

上磯工場では毎年、工場敷地内にある秋葉神社を夏の例大祭・初詣・どんと焼きといった季節のイベントごとに近隣住民へ開放しております。これは、元々、地域に根差した神社でもあった秋葉神社の一帯を、工場の拡張に伴い取り込んだことによるものです。今後も参拝を希望する近隣住民の皆さまへ神社開放を継続していきたいと考えています。

埼玉県企画のリチウムイオン電池回収イベントに協力

(環境事業部)

環境事業部では、昨年9月に埼玉スタジアムで開催された埼玉県環境部が企画した県内一般家庭から排出される使用済みリチウムイオン電池(LiB)などの回収イベントに参加しました。県民の方々に広く電池の分別回収の重要性を知っていただき、また回収したLiBなどは、県と共同で関係会社の敦賀セメント社にあるLiB電池焙焼リサイクル設備でレアメタル回収実証を行いました。

インターンシップ・職場体験受け入れ

(明星セメント社)

明星セメント社では、毎年地元糸魚川市内の高校生・中学生のインターンシップ・職場体験を受け入れており、2024年度は市内3校の計8名を受け入れました。

セメント製造プロセスを見学後、災害用備蓄品倉庫の整理や、パソコンを使用して文書作成業務を体験していただきました。生徒の皆さまからは、「工場の中に入ってみるととても広く、様々な役割の仕事があって驚いた」「従業員の方々が温かく接してくれた」と感想をいただきました。

今後も、これらの行事を通じて、セメント産業のPRに努めていきたいと思います。

クィンロック村の公共施設の整備

(ベトナム ギソンセメント社)

ギソンセメント社では事業所近隣のゲアン省クィンロック村とは2018年より地域支援協定を結んでいます。現在にいたるまで、インフラ整備や、学校や、公民館といった生活に欠かせない施設の維持改善のための取り組みを継続しています。

令和7年大船渡市大規模林野火災に対する義援金を寄付

(太平洋セメントグループ)

2025年2月26日に発生した大船渡市の大規模林野火災は、山林だけでなく住宅や水産加工場などにも延焼し、地域住民の生活や産業に大きな被害をもたらしました。

被災された多くの方々の支援に役立てていただくため、当社、龍振鉱業社、岩手開発鉄道グループの3社にて大船渡市へ義援金を寄付しました。3月25日には、不死原会長をはじめとする3社の代表が、大船渡市役所を訪問し、渕上市長に目録をお渡ししました。

ポリネーター(花粉媒介生物)の生息環境保全によりWHC認証を取得

(米国 カルポルトランド社)

カルポルトランド社は、El Segundo生コン工場およびCrestmore研究所において、ポリネーターに配慮した生息環境を創出した取り組みが評価され、Wildlife Habitat Council(WHC:野生生物生息地協議会)による保全認証を取得しました。WHCは、企業の所有地における野生生物の生息環境保全を推進するとともに、生物多様性や生息地保護について広く一般の理解を促進することを目的としており、現在米国の48州および24カ国において活動しています。今回の認証は、地域のポリネーター保全活動、従業員および地域社会への環境意識の啓発といった点での貢献が認められたものです。このような取り組みを通じて、カルポルトランド社は今後も持続可能な未来の実現に向けて、地域社会とともに歩んでまいります。