カーボンニュートラル戦略を

成長戦略と位置づけ、

事業横断的に取り組みます

取締役 専務執行役員

日髙 幸史郎

既存技術を活用した即効性アプロ―チでCO2削減を実現します。ひとつは、混合セメント生産へのシフトが主眼です。クリンカの割合が低い混合セメントは、特に環境意識の高い国で需要が高まっており、混合セメントへのシフトをセメント事業の重要戦略として位置づけています。国内事業の再生や海外事業の深耕と同時にカーボンニュートラルにも貢献する取り組みです。

もうひとつは、廃棄物・副産物のさらなる活用や、既存設備の省エネルギー化・高効率化、化石エネルギー代替によるCO2の削減を意図しています。

また、CO2回収の革新技術であるC2SPキルンと回収CO2の燃料化プロセス(メタネーション)技術開発については、山口県の山陽小野田市内で実施している実証試験を着実に進めていきます。

26中計を踏襲して混合セメントへのシフトは引き続き進めていきますが、さらなる拡大に向けて新規格化にも取り組んでいきます。製造工程における対策では、ガス焼成(メタン、水素等)技術の開発・普及を進めるほか、2030年までに、現在開発を進めている革新技術(CO2回収・利用)を完成させる計画です。特に、C2SPキルンについては、川崎市にあるグループ会社のデイ・シイ社の実機キルンによる実証試験で技術を完成させ、これとJOGMEC((独)エネルギー・金属鉱物資源機構)事業で検討を進めているCO2回収・精製・輸送・貯留事業を組み合わせることで、カーボンニュートラル工場の実現を目指しています。さらに、カーボフィクスセメントをはじめとする低CO2セメントの技術開発も完了させ、市場導入を進めていきます。

この時期には、セメントの焼成工程で排出不可避なCO2に対して、回収、利用、貯留するため、前述のC2SPキルンをはじめとしたあらゆる革新技術が実用化され、国内外の工場へ横展開されていくことになります。

さらに、こちらは、中長期的にはもちろんのことすぐにも取りかかることができるテーマですが、気候変動への適応に向けた激甚災害対策として、災害廃棄物の資源化処理のほか、減災~復興に応える技術開発(地盤改良材、世界最高強度コンクリート等)にも、取り組んでいきます。

これらを実現するためには、当社グループによる技術開発、設備投資はもちろんのこと、国による助成、国内規格整備、そして他業種との連携が必須であり、継続的に働きかけていきます。

●カーボンニュートラル戦略ロードマップ

技術開発は着々と進んでいますが、社会実装には多大な投資を必要とします。例えば、C2SPキルンをデイ・シイ社の工場で実装する場合、1,000億円以上の費用がかかると想定しています。これをすべて民間企業で負担するとなると、セメントの販売価格は現状と比べて数倍のレベルに跳ね上がります。コストは最大の課題のひとつであり、取引先をはじめとする関係各社等へ発信し続け、行政の支援をお願いしたり、社会に認知させたりしていく必要があると認識しています。一方で、今後の技術の進化にともないコストの低下が期待でき、また、カーボンプライシングに対する考え方にも変化が生じていくことも予想されます。カーボンニュートラルなセメントの市場価値を見極め、適正価格を見出すことが、持続可能なカーボンニュートラルを実現していくうえで重要と考えています。

●気候変動にともなう激甚災害への対策 ~当社保有技術と今後の開発~

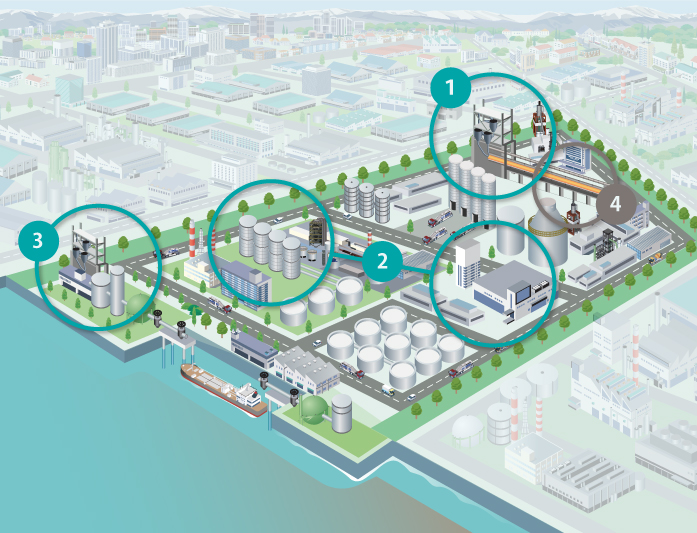

セメント製造プロセスの「既存技術」と従来にはない新たな「革新技術」を活用した

カーボンニュートラルモデル工場構想の検討開始

●カーボンニュートラルモデル工場構想の検討

革新技術 1CO2回収

既存技術だけでは排出抑制できないCO2は回収する必要があります。セメント製造プロセスでは、原料をプレヒーターと呼ばれる予熱装置で予熱させた後、ロータリーキルンで高温焼成します。このプレヒーター内の仮焼炉と呼ばれる燃焼装置で原料由来のCO2の大半が発生します。当社ではこの点に着目し、仮焼炉からCO2を効率的に回収する「CO2回収型仮焼炉」の開発に着手しました。仮焼炉の燃焼用ガスを通常用いられる「空気」から「酸素(O2)」に代えることで、コンパクトな設備で高濃度のCO2ガスを直接回収することが可能となります。

革新技術 2CO2利用

回収したCO2を再び大気へ放出することなく安定化するためには、有効利用や貯留(CCS)が必要になります。有効利用の方策のひとつとして、炭酸塩(固定)化技術を開発しています。炭酸塩(固定)化とはCO2をセメント系材料中のカルシウムと反応させ、炭酸カルシウム(炭酸塩)として、各種コンクリートに安定的に固定する技術です。また、回収したCO2を原料とした合成メタンの製造技術の開発も進めています。合成メタンは、セメント製造プロセスで再びエネルギー源として利用するとともに、既存の都市ガスインフラへの供給も期待されます。

革新技術 3CO2貯留

回収したCO2については、JOGMEC事業のコンソーシアムの活動としてCCSの検討も進めています。セメントキルンから回収したCO2は、精製・液化の処理を経て船舶出荷し、貯留適地まで輸送・貯留することを全体構想として、必要インフラ設備の設計、コスト試算等、社会実装に向けた取り組みを進めています。

既存技術 4既存技術

セメントは、1,450℃という高温で焼成するため多くの「化石エネルギー」が必要なこと、また、この焼成の過程で主原料の石灰石が「脱炭酸反応」することなどから、相当量のCO2が排出されます。前者については、省エネルギー設備の導入や、化石エネルギー代替の活用を進めています。また、後者については、石灰石を代替する原料の活用や、低CO2セメントの開発・普及、混合材の活用に取り組んでいます。

●カーボンニュートラルなセメント製造プロセスイメージ

当社では、セメント製造で培った技術を活かした独自のCO2回収技術である「CO2回収型セメント製造プロセス(C2SPキルン)」の技術開発を、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)グリーンイノベーション(GI)基金事業(~2030年度)の中で進めています。

セメントの製造工程から発生するCO2のうち約60%が主原料である石灰石(CaCO3)の熱分解に起因しています。実際のセメント製造プロセスでは、原料をプレヒーターと呼ばれる予熱装置で加熱させた後、ロータリーキルンでさらに高温で焼成します。このプレヒーター内の仮焼炉と呼ばれる燃焼装置を原料が通過する際に約900℃という高温に加熱することでCO2が発生(脱炭酸:CaCO3→CaO+CO2)します。当社ではこの点に着目し「CO2 回収型仮焼炉」の開発に着手しました。

従来の仮焼炉では、燃焼用ガスとして「空気」が使われていますが、これを「酸素(O2)」に置き換えることで、コンパクトな設備で高濃度のCO2ガスを回収することができるようになります。既存の仮焼炉を置き換える形で設備更新できることから、現在のセメント設備の主流であるNSP(New Suspension Preheater)方式の特性ともいえる優れた熱効率を損なうことなく、かつ廃棄物(原料、熱エネルギー)についても、従来と同等以上に使用することができます。

2024年3月には山口県山陽小野田市に本技術の実証試験設備が完成しました。カーボンニュートラルを目指すセメント産業にとって、将来この技術が世界標準の設備として実装されることを目標に、開発を進めています。

●C2SPキルンのガスフロー

酸素燃焼とした仮焼炉に原料石灰石の脱炭酸反応を集中させることで、セメントプロセスから高い濃度のCO2を直接的に回収できる

C2SPキルン実証試験設備(山口県山陽小野田市)

開発者の声

Q C2SPキルン実証試験設備完成までの、印象的なエピソードを教えてください。

A 一番苦労したのは、非常に短期間で、これだけの設備を建設したことです。工事着工は建設資材の調達に支障があり予定より半年以上遅れましたが、NEDOのGI基金事業の第一ステージ終了が2023年度末までであったため、関係者が一丸となって工事工程を見直すことからはじめ、あらゆる工事スケジュールをパズルのように組み上げていきました。その結果、無事故・無災害で2023年11月には当初の予定通り完成し、2024年3月には無事竣工式を迎えることができました。これは関係者のご尽力の賜物であるのはもちろんのこと、ある意味奇跡に近いのではないかと感無量の思いでした。2024年度からの第二ステージでは、当設備を用いた実証試験段階に移行し、実機実装に向けて実証を進めていきます。

カーボンニュートラル技術開発部

技術グループ

CO2回収技術チーム

リーダー

本間 健一